Schlachtfeldarchäologie

Schlachtfelder sind seit jeher Orte von besonderer Wirkung gewesen, welche die

Menschen scheinbar magisch anzogen - sei es direkt nach der Schlacht, um

Brauchbares zu finden, oder in Erinnerung längst vergangener Ereignisse.

Schon von den Soldaten wurden Überreste der Schlacht als begehrte Trophäen

erbeutet, und im 19. Jahrhundert wurde es gar üblich, von einem Besuch der

Schlachtfelder Souvenirs mitzunehmen. Dabei handelte es sich meist um

umgearbeitete Fundstücke.

Was aber ist konkret vom Ablauf der Schlacht bekannt? Meist gibt es sehr viele Berichte und Karten, die den Schlachtverlauf aufzeigen. Je weiter man jedoch in die Vergangenheit zurückgeht, umso spärlicher wird die Quellenlage. Auch die neuzeitlichen Schlachten sind oft erst Jahre später von den Teilnehmern beschrieben worden, wobei die tatsächlichen Ereignisse aus verständlichen Gründen oft stark verzerrt wiedergegeben wurden. An dieser Stelle setzt die Schlachtfeldarchäologie an. Reguläre archäologische Fundorte wie Siedlungen, Gräber etc. sind in Ihrer originalen Lage meist unter der Ackerschicht oder im Waldboden verborgen. Sie werden dann nach ihren Schichten (Straten) und den Funden zu einem auswertbaren Befund.

Gerade in Siedlungen haben sich über die Jahre viele solcher Straten gebildet. Sind

sie durch den Pflug oder Waldarbeiten zerstört, gibt es keine direkten Befunde mehr,

sondern nur noch Einzelfunde, die aber sehr wohl noch über genügend Aussagekraft

verfügen.

Gerade in Siedlungen haben sich über die Jahre viele solcher Straten gebildet. Sind

sie durch den Pflug oder Waldarbeiten zerstört, gibt es keine direkten Befunde mehr,

sondern nur noch Einzelfunde, die aber sehr wohl noch über genügend Aussagekraft

verfügen.

Bei einem Schlachtfeld verhält es sich meist völlig anders. Schanzen, Laufgräben und ähnliches außen vor gelassen, hat sich das Ereignis innerhalb kürzester Zeit auf einer großen Fläche mit wechselnden Hauptkampfplätzen ereignet. Dabei ist eine große Fundmenge über die Fläche verteilt worden. Aber hier ist das genaue Datum meist bekannt. Und dadurch sind alle, der Schlacht zugehörigen Fundstücke, auch ohne eine ungestörte Fundschicht, zuzuordnen. Gerade die Schlachten der letzten 400 Jahre haben, bedingt durch den Einsatz von Feuerwaffen, eine Vielzahl von Funden auf dem Schlachtfeld hinterlassen. Trotz des Einsatzes von Landmaschinen befinden sich diese Hinterlassenschaften noch in einer ausreichend genauen und somit auswertbaren Fundlage. So markiert ein unverschossenes Projektil oder verschossenes Zündhütchen den Standort eines Soldaten. Die verschossenen Projektile können Auskunft über die Art der Waffe geben.

Insofern ist es umso wichtiger, diese Orte möglichst genau und gleichmäßig zu

untersuchen und auch scheinbar Unbedeutendes genau Einzumessen. Die

entsprechende Dokumentation kann somit Aufschluss über den genauen

Kampfverlauf geben. Auch die Zusammenarbeit mit entsprechenden Historikern ist

hier sehr wichtig, um der historischen Wahrheit möglichst nahe zu kommen.

Da bei der Untersuchung mit dem Metalldetektor auch vorgeschichtliche Objekte

oder Kampfmittel der letzten Weltkriege auftauchen können, erfolgte vor der

Untersuchung eine Ausbildung durch das Archäologische Landesamt, das die

Untersuchung auch genehmigte.

Insofern ist es umso wichtiger, diese Orte möglichst genau und gleichmäßig zu

untersuchen und auch scheinbar Unbedeutendes genau Einzumessen. Die

entsprechende Dokumentation kann somit Aufschluss über den genauen

Kampfverlauf geben. Auch die Zusammenarbeit mit entsprechenden Historikern ist

hier sehr wichtig, um der historischen Wahrheit möglichst nahe zu kommen.

Da bei der Untersuchung mit dem Metalldetektor auch vorgeschichtliche Objekte

oder Kampfmittel der letzten Weltkriege auftauchen können, erfolgte vor der

Untersuchung eine Ausbildung durch das Archäologische Landesamt, das die

Untersuchung auch genehmigte.

Am 24. und 25. Juli 1850 trafen die dänische und die schleswig-holsteinische

Armee bei Idstedt aufeinander.

Am 24. und 25. Juli 1850 trafen die dänische und die schleswig-holsteinische

Armee bei Idstedt aufeinander.

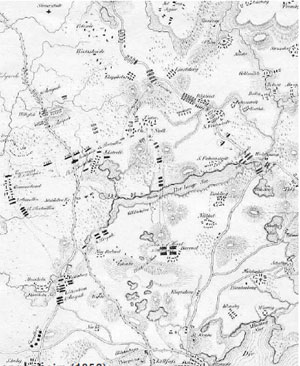

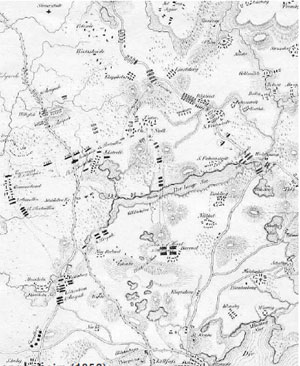

Es war ein Kampf, dessen Schlachtlinie im Westen von Sollbrück, Bollingstedt über Idstedt und Stolk bis nach Böklund und Wellspang reichte und somit eine Ausdehnung von über 18 Kilometern hatte.

Ein Kampf, in dem über 60.000 Menschen aufeinandertrafen und 1.400 Menschen starben.

Die untersuchte Fläche besteht aus drei nebeneinander liegenden Feldern mit einer modernen Verkehrsstraße in der Mitte. Die Felder wurden mit einem Metalldetektor (Whites MXT) in engen Bahnen abgelaufen, erst lotrecht und anschließend waagerecht. Am Schluss werden die Funde (maximale Fundtiefe 20-25 cm) mit einem GPS-Gerät (Garmin GPS 60) eingemessen. Es wird jeder Fund, der nicht sofort der Zeit nach 1850 einzuordnen ist eingemessen. Es gibt auch sehr unscheinbare Blechstücke, wie die Reste von Kanonenzündern, die für die Schlachtfeldforschung von großer Bedeutung sind, da sie den Standort von Kanonen anzeigen.

Auch bei den verschossenen Spitzgeschossen muss versucht werden, über

Originalwaffen Vergleiche von den Dornabdrücken und Zugprofilen zu bekommen,

um eine Zuordnung vornehmen zu können.

Bei Rundkugeln ist es schwer, Aussagen über die Waffe zu treffen. Es hat sich als

hilfreich erwiesen, die Rundkugeln auszuwiegen, um sie dann einer Waffe und somit

einer kriegsführenden Seite zuzuordnen. Das kann leider nicht immer zweifelsfrei

gemacht werden, da Materialverlust durch Bodenkorrosion oder beim Auftreffen auf

einen harten Untergrund das Gewicht verändern.

Wichtig bei Rundkugeln ist das militärische Reglement. Das sagt aus, dass beim

Laden des Vorderladers drei mal kräftig mit dem Ladestock auf die geladene Kugel

geschlagen werden sollte, um einen festen Sitz der Kugel zu gewährleisten.

Da die Kugeln mit dem Patronenpapier geladen wurden, kann man oft den Abdruck

noch erkennen und somit einer militärischen Nutzung zuordnen. Bei privaten Jägern

wurde die Kugel nicht mit soviel Gewalt geladen und es wurden meist Stoffreste zu

Laden verwendet.

Auch bei den verschossenen Spitzgeschossen muss versucht werden, über

Originalwaffen Vergleiche von den Dornabdrücken und Zugprofilen zu bekommen,

um eine Zuordnung vornehmen zu können.

Bei Rundkugeln ist es schwer, Aussagen über die Waffe zu treffen. Es hat sich als

hilfreich erwiesen, die Rundkugeln auszuwiegen, um sie dann einer Waffe und somit

einer kriegsführenden Seite zuzuordnen. Das kann leider nicht immer zweifelsfrei

gemacht werden, da Materialverlust durch Bodenkorrosion oder beim Auftreffen auf

einen harten Untergrund das Gewicht verändern.

Wichtig bei Rundkugeln ist das militärische Reglement. Das sagt aus, dass beim

Laden des Vorderladers drei mal kräftig mit dem Ladestock auf die geladene Kugel

geschlagen werden sollte, um einen festen Sitz der Kugel zu gewährleisten.

Da die Kugeln mit dem Patronenpapier geladen wurden, kann man oft den Abdruck

noch erkennen und somit einer militärischen Nutzung zuordnen. Bei privaten Jägern

wurde die Kugel nicht mit soviel Gewalt geladen und es wurden meist Stoffreste zu

Laden verwendet.

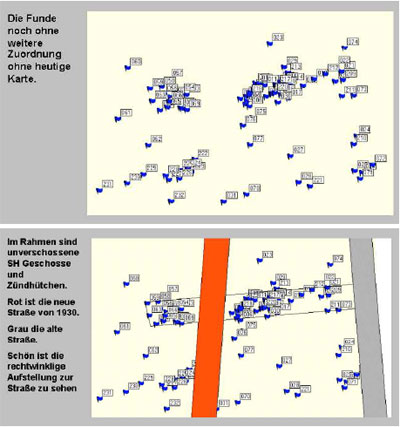

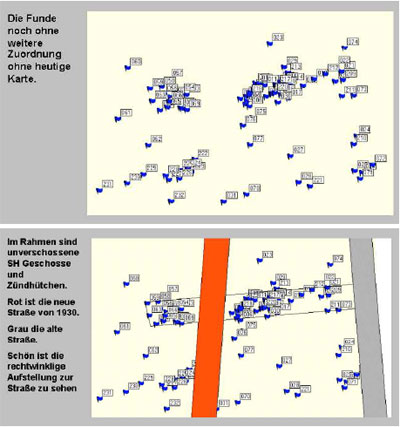

Die GPS-Punkte werden dann am PC eingelesen. Schön ist hier die Verdichtung der Funde zu sehen. Der leere Streifen ist ein Weg. Wenn nur die unverschossenen SH Spitzgeschosse und die Zündhütchen betrachtet werden, liegen sie alle auf einer Linie. Somit kann man erkennen, dass dort am 25 Juli 1850 eine schleswig-holsteinische Kampflinie stand. Der Weg dazwischen ist neu, um ca. 1930 angelegt. Der rote Weg dazwischen ist neu im 20 Jh. angelegt worden, der graue ist der ursprüngliche.

Schön ist jetzt die rechtwinkelige Aufstellung der Soldaten zum Weg zu erkennen. Die Punkte auf der Karte sind ca. 30 Stunden Prospektionszeit und 95% der Punkte sind Material aus der Schlacht, die anderen 5 % sind alte Münzen und andere ältere Funde, die mit eingemessen wurden. Alles Neuzeitliche (nach ca. 1850) wurde nicht eingemessen.

Die Suche mit einem Metalldetektor ist genehmigungspflichtig

Was aber ist konkret vom Ablauf der Schlacht bekannt? Meist gibt es sehr viele Berichte und Karten, die den Schlachtverlauf aufzeigen. Je weiter man jedoch in die Vergangenheit zurückgeht, umso spärlicher wird die Quellenlage. Auch die neuzeitlichen Schlachten sind oft erst Jahre später von den Teilnehmern beschrieben worden, wobei die tatsächlichen Ereignisse aus verständlichen Gründen oft stark verzerrt wiedergegeben wurden. An dieser Stelle setzt die Schlachtfeldarchäologie an. Reguläre archäologische Fundorte wie Siedlungen, Gräber etc. sind in Ihrer originalen Lage meist unter der Ackerschicht oder im Waldboden verborgen. Sie werden dann nach ihren Schichten (Straten) und den Funden zu einem auswertbaren Befund.

Gerade in Siedlungen haben sich über die Jahre viele solcher Straten gebildet. Sind

sie durch den Pflug oder Waldarbeiten zerstört, gibt es keine direkten Befunde mehr,

sondern nur noch Einzelfunde, die aber sehr wohl noch über genügend Aussagekraft

verfügen.

Gerade in Siedlungen haben sich über die Jahre viele solcher Straten gebildet. Sind

sie durch den Pflug oder Waldarbeiten zerstört, gibt es keine direkten Befunde mehr,

sondern nur noch Einzelfunde, die aber sehr wohl noch über genügend Aussagekraft

verfügen.Bei einem Schlachtfeld verhält es sich meist völlig anders. Schanzen, Laufgräben und ähnliches außen vor gelassen, hat sich das Ereignis innerhalb kürzester Zeit auf einer großen Fläche mit wechselnden Hauptkampfplätzen ereignet. Dabei ist eine große Fundmenge über die Fläche verteilt worden. Aber hier ist das genaue Datum meist bekannt. Und dadurch sind alle, der Schlacht zugehörigen Fundstücke, auch ohne eine ungestörte Fundschicht, zuzuordnen. Gerade die Schlachten der letzten 400 Jahre haben, bedingt durch den Einsatz von Feuerwaffen, eine Vielzahl von Funden auf dem Schlachtfeld hinterlassen. Trotz des Einsatzes von Landmaschinen befinden sich diese Hinterlassenschaften noch in einer ausreichend genauen und somit auswertbaren Fundlage. So markiert ein unverschossenes Projektil oder verschossenes Zündhütchen den Standort eines Soldaten. Die verschossenen Projektile können Auskunft über die Art der Waffe geben.

Insofern ist es umso wichtiger, diese Orte möglichst genau und gleichmäßig zu

untersuchen und auch scheinbar Unbedeutendes genau Einzumessen. Die

entsprechende Dokumentation kann somit Aufschluss über den genauen

Kampfverlauf geben. Auch die Zusammenarbeit mit entsprechenden Historikern ist

hier sehr wichtig, um der historischen Wahrheit möglichst nahe zu kommen.

Da bei der Untersuchung mit dem Metalldetektor auch vorgeschichtliche Objekte

oder Kampfmittel der letzten Weltkriege auftauchen können, erfolgte vor der

Untersuchung eine Ausbildung durch das Archäologische Landesamt, das die

Untersuchung auch genehmigte.

Insofern ist es umso wichtiger, diese Orte möglichst genau und gleichmäßig zu

untersuchen und auch scheinbar Unbedeutendes genau Einzumessen. Die

entsprechende Dokumentation kann somit Aufschluss über den genauen

Kampfverlauf geben. Auch die Zusammenarbeit mit entsprechenden Historikern ist

hier sehr wichtig, um der historischen Wahrheit möglichst nahe zu kommen.

Da bei der Untersuchung mit dem Metalldetektor auch vorgeschichtliche Objekte

oder Kampfmittel der letzten Weltkriege auftauchen können, erfolgte vor der

Untersuchung eine Ausbildung durch das Archäologische Landesamt, das die

Untersuchung auch genehmigte. Am 24. und 25. Juli 1850 trafen die dänische und die schleswig-holsteinische

Armee bei Idstedt aufeinander.

Am 24. und 25. Juli 1850 trafen die dänische und die schleswig-holsteinische

Armee bei Idstedt aufeinander.Es war ein Kampf, dessen Schlachtlinie im Westen von Sollbrück, Bollingstedt über Idstedt und Stolk bis nach Böklund und Wellspang reichte und somit eine Ausdehnung von über 18 Kilometern hatte.

Ein Kampf, in dem über 60.000 Menschen aufeinandertrafen und 1.400 Menschen starben.

Die untersuchte Fläche besteht aus drei nebeneinander liegenden Feldern mit einer modernen Verkehrsstraße in der Mitte. Die Felder wurden mit einem Metalldetektor (Whites MXT) in engen Bahnen abgelaufen, erst lotrecht und anschließend waagerecht. Am Schluss werden die Funde (maximale Fundtiefe 20-25 cm) mit einem GPS-Gerät (Garmin GPS 60) eingemessen. Es wird jeder Fund, der nicht sofort der Zeit nach 1850 einzuordnen ist eingemessen. Es gibt auch sehr unscheinbare Blechstücke, wie die Reste von Kanonenzündern, die für die Schlachtfeldforschung von großer Bedeutung sind, da sie den Standort von Kanonen anzeigen.

Auch bei den verschossenen Spitzgeschossen muss versucht werden, über

Originalwaffen Vergleiche von den Dornabdrücken und Zugprofilen zu bekommen,

um eine Zuordnung vornehmen zu können.

Bei Rundkugeln ist es schwer, Aussagen über die Waffe zu treffen. Es hat sich als

hilfreich erwiesen, die Rundkugeln auszuwiegen, um sie dann einer Waffe und somit

einer kriegsführenden Seite zuzuordnen. Das kann leider nicht immer zweifelsfrei

gemacht werden, da Materialverlust durch Bodenkorrosion oder beim Auftreffen auf

einen harten Untergrund das Gewicht verändern.

Wichtig bei Rundkugeln ist das militärische Reglement. Das sagt aus, dass beim

Laden des Vorderladers drei mal kräftig mit dem Ladestock auf die geladene Kugel

geschlagen werden sollte, um einen festen Sitz der Kugel zu gewährleisten.

Da die Kugeln mit dem Patronenpapier geladen wurden, kann man oft den Abdruck

noch erkennen und somit einer militärischen Nutzung zuordnen. Bei privaten Jägern

wurde die Kugel nicht mit soviel Gewalt geladen und es wurden meist Stoffreste zu

Laden verwendet.

Auch bei den verschossenen Spitzgeschossen muss versucht werden, über

Originalwaffen Vergleiche von den Dornabdrücken und Zugprofilen zu bekommen,

um eine Zuordnung vornehmen zu können.

Bei Rundkugeln ist es schwer, Aussagen über die Waffe zu treffen. Es hat sich als

hilfreich erwiesen, die Rundkugeln auszuwiegen, um sie dann einer Waffe und somit

einer kriegsführenden Seite zuzuordnen. Das kann leider nicht immer zweifelsfrei

gemacht werden, da Materialverlust durch Bodenkorrosion oder beim Auftreffen auf

einen harten Untergrund das Gewicht verändern.

Wichtig bei Rundkugeln ist das militärische Reglement. Das sagt aus, dass beim

Laden des Vorderladers drei mal kräftig mit dem Ladestock auf die geladene Kugel

geschlagen werden sollte, um einen festen Sitz der Kugel zu gewährleisten.

Da die Kugeln mit dem Patronenpapier geladen wurden, kann man oft den Abdruck

noch erkennen und somit einer militärischen Nutzung zuordnen. Bei privaten Jägern

wurde die Kugel nicht mit soviel Gewalt geladen und es wurden meist Stoffreste zu

Laden verwendet.Die GPS-Punkte werden dann am PC eingelesen. Schön ist hier die Verdichtung der Funde zu sehen. Der leere Streifen ist ein Weg. Wenn nur die unverschossenen SH Spitzgeschosse und die Zündhütchen betrachtet werden, liegen sie alle auf einer Linie. Somit kann man erkennen, dass dort am 25 Juli 1850 eine schleswig-holsteinische Kampflinie stand. Der Weg dazwischen ist neu, um ca. 1930 angelegt. Der rote Weg dazwischen ist neu im 20 Jh. angelegt worden, der graue ist der ursprüngliche.

Schön ist jetzt die rechtwinkelige Aufstellung der Soldaten zum Weg zu erkennen. Die Punkte auf der Karte sind ca. 30 Stunden Prospektionszeit und 95% der Punkte sind Material aus der Schlacht, die anderen 5 % sind alte Münzen und andere ältere Funde, die mit eingemessen wurden. Alles Neuzeitliche (nach ca. 1850) wurde nicht eingemessen.

Die Suche mit einem Metalldetektor ist genehmigungspflichtig